正直的先生走了,精湛的学问长存 ——怀念我的老师朱雷(组图)

发布时间:2021-08-23 11:34 | 来源:光明日报 2021年08月23日 11版 | 查看:1192次

朱雷(1937—2021) 图片由刘进宝提供

图片由刘进宝提供

《敦煌吐鲁番文书研究》朱雷 著 浙江大学出版社

《敦煌吐鲁番文书论丛》 朱雷 著 甘肃人民出版社

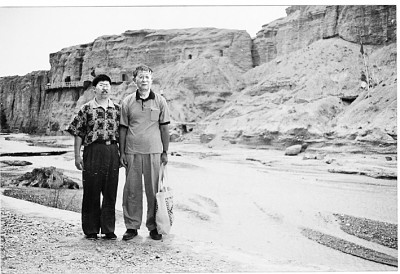

2000年,刘进宝(左)与朱雷在榆林窟。 图片由刘进宝提供

我认识朱雷老师将近40年了,跟随他学习也已经20多年了。朱老师生病住院后,我两次专程到武汉看望他。7月18日,在武汉大学举行的“纪念唐长孺先生诞辰110周年学术座谈会”上,又与先生见面。当日,先生的精神状态还不错,早上8点多就被家人送到了会场,直到晚上8点多才离开。真没有想到,不到一个月后,8月10日凌晨1点40分,先生竟永远离开了我们。

学人小传

朱雷,浙江海盐人,1937年5月出生于上海,2021年8月在武汉去世。历史学家。1955年考入武汉大学历史系本科,1959年考取史学家唐长孺先生的研究生,主攻魏晋南北朝隋唐史。1962年研究生毕业后留校任教。曾任武汉大学历史系主任,武汉大学中国三至九世纪研究所所长,曾兼任中国史学会理事、中国唐史学会会长、中国敦煌吐鲁番学会理事、湖北省中国史学会会长、湖北省文史馆副馆长等职。参与整理《吐鲁番出土文书》,著有《敦煌吐鲁番文书论丛》《敦煌吐鲁番文书研究》等。

烈士后代,唐门弟子

朱雷老师的籍贯是浙江海盐,1937年5月出生在上海。他的父母都是老党员。他的父亲朱宗彬,生于1913年,曾就读于东吴大学、北平大学、武汉大学和复旦大学。朱宗彬15岁时就参加进步活动,从事宣传工作,1932年在北平加入中国共产党。他以刘群为笔名,撰写了《告彷徨中的中国青年》《中国在统一中》《战时的宣传工作》等论著。1937年9月,他参加抗日救亡演剧队,从上海到常州、镇江一带演出宣传,在常州感染白喉,不幸病逝,年仅24岁。朱宗彬去世后,章乃器在上海《救亡日报》发表了《听到了刘群的死耗》(1937年10月5日第37号)。莫洛(马骅)在《陨落的星辰》中写道:“刘群确是个有天才的、有远大前程的青年文化工作者和青年运动的领导者。”新中国成立后,朱宗彬被追认为革命烈士。作为烈士子女,朱雷老师每月会领20元的抚恤金,后来条件稍微好些后,他主动放弃了抚恤金。

朱雷老师的母亲朱涵珠,四川江安县人,是辛亥革命烈士朱山的女儿。朱宗彬、朱涵珠是北平大学法学院同学,也都从事过党的地下工作。朱宗彬去世时,朱雷老师出生才4个月,母亲带着襁褓中的孩子,一边逃难,一边寻找组织。抗战期间,朱涵珠接受邓颖超的领导,在武汉筹建中国战时儿童保育会,还担任武汉孤儿院的院长,以保育工作为掩护从事地下工作。武汉孤儿院是当时中共地下党的一个联络点,朱涵珠营救过被捕的地下党员。这时的朱雷老师,还是小孩子,不引人注意,就像电影《鸡毛信》中的儿童团小队员一样,经常帮地下党送信。

朱雷老师就出生在这样的家庭,是烈士的孩子,在母亲的熏陶下,养成了坚强、正直、无私、不随波逐流的品格。

1955年,朱雷老师考入武汉大学历史系,1959年大学毕业后又考取唐长孺先生的研究生,跟随唐先生学习魏晋南北朝隋唐史,1962年研究生毕业后,留在唐先生创建的魏晋南北朝隋唐史研究室(今武汉大学中国三至九世纪研究所)。从此,他一直在武汉大学从事魏晋南北朝隋唐史和敦煌吐鲁番文书的研究和整理工作。

朱老师初入大学时,对中国早期的历史比较关注,阅读了朱芳圃的《甲骨学商事篇》、杨树达的《积微居小学述林》等学术论著,“但听了唐长孺教授的魏晋隋唐史的课,还看了他的文章,就转向3—9世纪史的研究。在看了唐师的《魏晋南北朝史论丛》后,不管当时看懂了多少,我却深深喜欢上了这段历史。”

1958年秋,朱老师大学四年级时,武汉大学开始了“教育革命”。作为班长,此时的朱雷老师以为可以在课程设置、讲授内容及方法上做些改革。在讨论中,有些同学说要批倒搞臭王国维、陈寅恪、唐长孺,朱雷老师忍不住说,我没有你们那样大的志向,如果这辈子能读懂他们的著作,我就心满意足了。当然还有更多其他“不合时宜”的观点,这样他就成了“大白旗”被批判了。在专用的大批判教室内,在宿舍周边的墙上,都贴满了批判他的大、小字报,最后班长职务也被罢免了。

1960年年初,学校组织批判陈寅恪的史学观点,就是要影射唐长孺。朱雷老师是唐先生的研究生,有人动员他参加批判,朱老师说,我根本没有读懂他们的论著,怎么有能力批判?后来,又有人让朱老师批判石泉先生,他说,石先生的东西我没有读过,更没有资格。主事者就提示,石泉的曾祖刘瑞芬,出自淮军系统,早年还做过淮军的粮台,而淮军又参与了镇压太平天国、捻军。想让他从家庭出身上找原因,朱老师还是拒绝了。

老干部陈沂是朱雷老师父母在北平大学的同班同学,也做过党的地下工作。“文革”中,陈沂受到批判,被造反派拘押。朱老师了解这位长辈的历史和他对革命的贡献,就积极奔走,希望能为陈沂翻案,自己却因此被下放到襄阳农场劳动改造。陈沂的子女说,朱雷老师“为陈沂平反追求真理奔波了几乎大半个中国”,“在最艰难的时刻,他给了我们温暖和希望”。

经历了风风雨雨,朱老师遭受到一些不公正的待遇,但他坚持原则、实事求是的优秀品质一直没有丢失。

在学术界,朱老师也一直以为人正派而著称。他长期担任系、校学位、职称、学术评审工作,始终能够坚持原则,主持公道。朱老师从1988年开始就担任国家社科基金评审专家,1989年担任国家教委(教育部)学位委员会学科评审组成员,随后又是国务院学位委员会历史学科评议组成员,1993年还担任了唐研究基金会学术委员,也担任过几次国家教委(教育部)哲学社会科学优秀成果评奖的历史组组长或副组长。在所有的评审工作中,朱老师都坚持客观公正、实事求是的原则,特别注重学风及学术道德,不仅在海内外史学界享有很高的威望,而且得到了相关机构的敬重。21世纪以来,年龄较大的成员一般不再担任国家社科基金的评审专家,但在中国历史组保留了4位德高望重、公正公平的老年评审专家,朱老师就是北京以外唯一的一位。

精研晋唐,学跨文史

朱老师为学严谨踏实、一丝不苟,而且富于创新精神,这是学界的共识。

他长期致力于魏晋南北朝隋唐史和敦煌吐鲁番文书的整理与研究工作。从1974年开始,作为国家文物局“吐鲁番出土文书整理组”主要成员和唐长孺先生的学术助手,他多次赴新疆、北京等地参加吐鲁番出土文书的整理和研究工作,协助唐先生对8000多份古文书断片逐一进行登录、拼合、释文、定名、断代。朱老师还负责撰写了整理录文细则、出土文书之墓葬说明等,为文书整理工作作出了突出贡献。他在整理工作中体现出的文献功底、学术水平和敬业精神,受到唐长孺先生及学界同行的高度评价。

在整理文书的同时,朱老师还围绕敦煌吐鲁番文书和魏晋南北朝隋唐历史,撰写了一系列高水平论文,从中可以看到他敏锐的学术眼光和深厚的学术功力。北京大学考古学专业的宿白先生在一本内部发行的考古学教材中提到,北大图书馆藏有北凉赀簿,这一信息随即引起朱老师的注意。他在宿白先生的帮助下,到北大图书馆查看了原件,结合中国科学院图书馆所藏同组文书,考证其为《北凉高昌郡高昌县都乡孝敬里赀簿》,于1980年发表了《吐鲁番出土北凉赀簿考释》。学术界认为,这篇优秀的研究成果“正在改变着国内外籍账研究的面貌”,“大大推进了十六国时期的田亩赋役制度研究,也为后来吐鲁番文书的整理,提供了一份标本性的文书”。

敦煌文献中有一件奴婢马匹价目的残件,其中将奴婢与马匹放在一起,而奴婢又有“家生”和“蕃奴”的区别,并被写入“时价簿”中。朱老师的《敦煌所出〈唐沙州某市时价簿口马行时沽〉考》,利用出土文书和传世文献,对其进行深入探讨后提出,奴婢不仅被当作会说话的工具,与牛马等畜产为伍,而且其价格还没有一匹马高,可见奴婢地位之低下。姜伯勤先生指出:“从作者为本件残纸所作正确定名中,可以看见作者对唐代公文制度和典制的纯熟修养。本文是近年敦煌‘市’‘行’组织研究方面的一篇力作。”

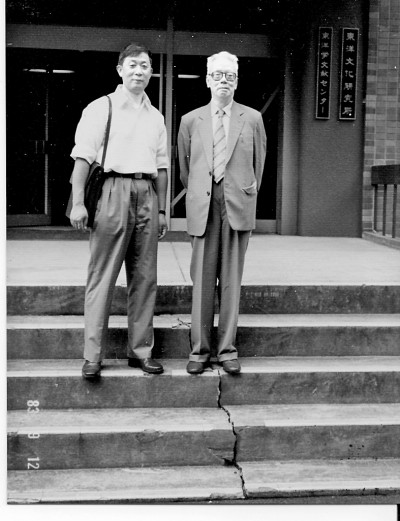

1983年8月,朱老师与唐长孺教授一起应邀出席了在日本京都、东京召开的第31届亚洲、北非研究国际学术会议,并在会上宣读了《论麹氏高昌时期的“作人”》。该文第一次系统地研究了初次发现的六世纪麹氏高昌的私属“作人”,认为他们是被当作财产,可以继承、买卖的,但却有着某种程度不同的私有经济活动,除了主人外,高昌政权也直接对“作人”进行一定程度的赋役剥削。有学者指出,这篇文章“提出了一个有启发性的创见,即指出高昌私属作人与南朝宋齐的‘十夫客’相似”,“由于作者找出了上述两种身份的相似性,将会促进今后对此一类型中古依附身份奥秘的进一步揭示”。其结论为中日学者在有关论著中多次引用。

《敦煌两种写本〈燕子赋〉中所见唐代浮逃户处置的变化及其他》一文,则别开生面,将文学作品中的“赋”作为史学研究的材料,其研究方法和结论都得到了学界的肯定,认为其“赋文与史籍互证,探讨了文学作品《燕子赋》前后迥异、改写的变化,源于实际括逃政策的变化”,“朱雷同志对《燕子赋》的精心分析,生动形象地揭示了武则天与玄宗括户政策的变化,很有说服力”。

除了这篇文章,朱老师还在多篇文章中运用“文史互证”的方法,将变文、话本等文学作品与历史研究有机结合,开创了敦煌变文与晋唐历史研究的新局面,如《〈伍子胥变文〉〈汉将王陵变〉辨疑》《〈捉季布传文〉〈庐山远公话〉〈董永变文〉诸篇辨疑》《〈李陵变文〉〈张义潮变文〉〈破魔变〉诸篇辨疑》等。学界认为,这些系列论文“对敦煌变文做历史学考察,发掘出其中有关历史的资料,别开生面”,“突破了旧有变文研究的方法,有开创意义”。

朱老师的论文,可以说每篇都是精品,既具有深厚的文献功底,又有极强的思辨能力,经过大浪淘沙,三四十年以后,仍能经得起时间的检验,是研究相关问题无法绕开的学术成果。我在给朱老师编辑论文集时曾感慨:有的学者的论著,如果我有资料或从事相关研究,也能取得大体同样的成绩;有的学者的论著,就是给我相关的资料,我也从事相关的研究,还是无法企及,达不到那样的水平。朱老师的论著就是我无法企及的。

朱老师虽然离开了我们,但他坚持真理、正直无私的精神还在,他严谨踏实、一丝不苟并富于创新精神的学问还在。这些,都是值得我们永远铭记和学习的。

(作者:刘进宝,系浙江大学历史学系教授)

严格的学者 亲切的长者

1983年,朱雷(左)与唐长孺在日本。图片由刘进宝提供

8月10日上午,接到武汉大学历史学院教授朱雷先生的高足刘进宝教授发来的消息,朱雷先生去世了,我一时难以接受。20多天前的纪念唐长孺先生诞辰110周年座谈会,朱雷先生参加了一天的会,还发了言。从照片上看,他的精神状态还不错,想不到这么快就离世了。近四十年来同朱先生交往的点点滴滴和他对兰州大学历史学科的帮助,历历在目,夜不能寐,撰写此文,以作为对朱雷先生的缅怀。

我第一次见到朱雷先生,是在1983年召开的中国敦煌吐鲁番学会成立大会上。那次会议规模很大,很多学界名家云集兰州,唐长孺先生也来了。当时唐先生已经七十多岁了,戴着一副深度近视眼镜。每次出行,朱雷都是小心翼翼搀扶着唐先生。那时,朱雷已经是同辈学人中的佼佼者了,但是对自己的老师依然这样细心照顾。这虽是小事,但很多人做不到,不是说没有这个能力,而是缺乏这种耐心和谦虚的态度。后来,因为参加敦煌吐鲁番学术会,常常会见到朱雷先生,加上我的一个博士跟着朱雷先生做博士后,交往就逐渐多起来。

朱雷先生为人一丝不苟,他的论文数量不算多,但非常严谨,就像学术界对他的评价那样,篇篇都是精品。我佩服朱雷先生把学术研究做得那么精湛,也佩服他能将武侠小说这个业余爱好研究得细致入微、条理清晰。上大学以前,我也喜欢读小说,自从进入大学特别是留校从事历史研究后,就很少看小说了。改革开放后的二十年,最风靡的就是武侠小说,但我自己是武侠小说盲,没有看过一本,最多也就是跟着家人看看电视剧而已,而且是断断续续,只知道梅超风、东方不败、灭绝师太、郭靖、黄蓉这几个武侠人物,除此之外,几乎什么都不知道。然而,我喜欢听别人“吹”武侠小说,特别是喜欢听朱雷先生谈武侠。他讲武侠,追根溯源、入微梳理,常常听得我目瞪口呆,只有“撅屁股磕头”的份儿。我心想,朱雷先生虽然是业余爱好者,但他在武侠小说上的造诣,完全可以赶上从事文学研究的专家,可以同他的吐鲁番文书研究相媲美。

我对朱雷先生更深刻的印象,是他的热心肠。我从1993年开始参与兰州大学敦煌学博士点的申报,1995年又作为学科带头人牵头申报博士点。那一年,申报的通讯结果出来后,我去武汉大学拜访朱雷先生,向他汇报兰州大学敦煌学的情况和学校的企望。朱雷先生热情地招待了我,还请我一起吃饭。那时我才39岁。离开武汉后,我准备南下广州,拜见中山大学的敦煌学家姜伯勤先生,也是为了博士点的事。虽然此前见过姜先生多次,但是这是第一次因公务拜访,能否谈好,心里没底。知道了我的担心,朱雷先生让我放心去,专门给姜先生打了电话。广州之行很顺利,这得益于朱雷先生的引荐。虽然这次准备工作很充足,但中间出了点小插曲,我们还是没有拿到博士点。1998年,我再次牵头申报,又去拜会朱先生,讲了前一次申报中的失误、存在的问题以及整改举措。他认真听了我的讲述,也提了建议,还鼓励我再次去广州拜见姜伯勤先生。这次申报终于顺利通过,这得益于朱雷、姜伯勤等学界前辈的大力支持。兰州大学中国史学科能有如今这样的规模,兰州大学敦煌学能从一个硕士点发展成为敦煌学博士学位授权点和博士后科研流动站,进而成为国家重点培育学科,这些都离不开朱雷等老一辈学者的扶持和帮助。

朱雷先生留给我的深刻印象,还有他对待学术的严格。1999年,教育部启动首批人文社会科学重点研究基地建设项目,兰州大学敦煌学研究所参与申报。由于学校大力支持,教育部也非常重视,我们顺利通过了通讯评审。当年10月份,教育部对首批15家基地实地考察验收,兰州大学敦煌学是15家中最先进行考察的基地。考察验收的汇报会,气氛很紧张,好在还是通过了。兰州大学敦煌学拿到博士点才一年,此时又成为教育部人文社会科学重点研究基地,简直是跨越式发展。朱雷先生是基地的首届学术委员会委员,基地就是在各位学术委员会委员的严格要求之下发展起来的。得益于他们的最初设计,兰州大学敦煌学才有了今天的规模和水平。2000年,基地举行学术委员会会议,制定敦煌学的中长期发展规划,并评审项目。我们从来没有做过这样的中长期规划,学术委员会的委员们对我们的规划并不满意。当时,教育部人文社会科学重点研究基地只有15家,委员们对我们敦煌学基地的期望值很高,对中长期发展规划和申报的项目都提出了很多批评意见。朱雷先生虽然也指出了规划的不足和项目申报存在的问题,但还是帮忙打圆场,说中长期规划可以慢慢完善。对于俄藏文献整理项目,朱雷先生当面提出了批评,项目最终没有通过。牵扯到学术的问题,他毫不留情。他对待学术的严谨态度,给我很大震动。没有这种严格要求,就没有我们后来的认真工作。这件事过去二十多年了,至今记忆犹新,我们仍然惦念朱雷先生对兰州大学敦煌学的帮扶之情。

基地建立后不久,我们请朱雷先生到兰州大学做学术讲座。那时,经费非常有限,开支捉襟见肘,吃饭就在我们学校的专家楼食堂。有时我陪他一起吃饭,他总是说少点些,简单点,够吃就行。有一次,我让刚留校的一位青年教师陪他,这个年轻人不知道朱先生的脾气,一下子点了八个菜,惹得朱先生很不高兴,让他打包拿走,他还不肯。结果朱先生自己打包,下午上课时提到研究所,分给了学生。通过这件事,我更加亲近朱先生,为他的勤俭作风所折服。不熟悉朱雷先生的时候,总以为这么著名的学者一定会有架子,有了接触后才发现,他不仅一点架子都没有,而且平易近人,非常好相处。

讲座进行了好几天,学生们听得津津有味,兴趣很浓。讲座结束后,我请朱先生去银川考察,他欣然同意。我们两个坐长途班车到了银川,在我的好朋友、宁夏考古所罗丰的安排下,考察固原须弥山石窟、固原博物馆、西夏王陵和贺兰山岩画。在路上的几天,顿顿饭都是路边小店的生汆面片——揪面片煮熟,再放进去一些肉丁,味道非常鲜美。我们一人一大碗,朱雷先生吃得有滋有味,非常随意,没有一点大人物的派头。如果吃米饭,也就是两个菜,够吃就行。记得考察完贺兰山岩画,我们三个人要了半只鸡、三碗米饭,就打发了一顿饭。考察期间,我们两个人一直住一间房,他说开单间太浪费。记忆最深的,是去须弥山石窟考察。司机师傅把我们送到门口就离开了,我们自己参观。看过大佛寺,我们走到一座山前,山很陡,连滚带爬、手脚并用才登上去,结果山上却什么都没有,但是空旷的洞窟前蚊子超多、超肥,直往脸上扑,咬得我们俩身上全是红疙瘩。司机师傅在外面等得着急,就开车进来找,发现我们两个还在石窟外瞎转悠,赶紧送我们去参观须弥山最好的洞窟。参观结束时,已经是满天繁星。等我们走出来,在昏暗的灯光下,石窟管理员锁上了大门。在回程的路上,只有我们这孤零零的一辆车,在沟壑漆黑的山间公路上奔驰。时隔多年想起此事,由于我的失误,让朱雷先生受了那么多罪,喂了蚊虫那么多血,还是觉得挺对不起他的。

朱雷先生已经去了西方净土世界,但是他留下的点点滴滴记忆,还留在我们的脑海中。

愿朱雷先生一路走好。

(作者:郑炳林,系兰州大学敦煌学研究所所长)

发表评论

网友评论

查看所有评论>>